Введение

Туберкулез остается глобальной проблемой человечества в мировом масштабе, особенно это касается стран с низким уровнем экономического развития, высокой численностью населения, в т.ч. детского [1–5]. В последние годы в Российской Федерации наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом, Россия впервые вышла из числа стран с высоким бременем заболеваемости туберкулезом. Но проблема его ранней диагностики остается нерешенной среди отдельных групп населения. К ним относятся дети, лица с иммунодефицитом различного генеза, пациенты с коморбидной соматической патологией, особенно люди пожилого возраста. Если у взрослых пациентов для диагностики туберкулеза могут быть использованы различные лабораторные методы, направленные на обнаружение кислотоустойчивых микобактерий (исследование мокроты, промывных вод бронхов, плевральной жидкости и т.д.), рентгенологические и даже морфологические методы (биопсия), то у детей возможности лабораторной диагностики ограниченны (многократное исследование мокроты и промывных вод невозможно), в связи с чем на первый план выходят иммунологические методы диагностики [4, 6–8].

Мнение ученых по вопросу значимости иммунологических тестов для диагностики туберкулеза у детей различно. Часть авторов указывают, что ежегодное проведение пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР) у детей до 18 лет позволяет выявлять туберкулез на стадии латентной туберкулезной инфекции, преду-предив развитие локальных форм, либо выявлять болезнь на ранних стадиях до развития осложнений [9–11]. Другие же авторы говорят о недостаточной роли иммунодиагностики, отмечая, что основная часть случаев туберкулеза выявлена при активном обращении с жалобами в медицинское учреждение [12–15]. Но следует отметить, что такое выявление нельзя считать ранним. Следовательно, продолжает оставаться актуальным изучение роли иммунодиагностики у детей независимо от возраста и места проживания.

Россия относится к числу стран с высокой долей сельского населения. Наличие больших территорий с низкой плотностью населения снижает возможности оказания медицинской помощи в достаточном объеме. Сельское здравоохранение имеет меньший диагностический и кадровый потенциал в отличие от городского, что ограничивает возможности своевременной диагностики и качественной терапии туберкулеза у пациентов, проживающих в сельской местности.

Использование пробы с АТР расширяет возможности выявления туберкулеза [6, 7, 11, 12]. Динамическое наблюдение, назначенное профилактическое лечение требуют контроля эффективности [16–20]. Особой категорией являются дети, которым в связи с редким наличием бактериовыделения для оценки терапии требуется применение методов иммунодиагностики [6, 7, 17, 21]. Тем не менее остается недостаточно изученным вопрос прогностического значения пробы с АТР для оценки эффективности динамического наблюдения лиц с положительной пробой. Ежегодный скрининг позволяет выявлять латентный туберкулез. Применительно к туберкулезу ряд заболеваний позволяет относить детей к группе риска по его развитию, что требует увеличения кратности профилактических осмотров на туберкулез. Проблема поиска простых и доступных методов выявления туберкулеза, оценки их эффективности, в т.ч. и в сельской местности, у детей различного возраста продолжает оставаться актуальной до настоящего времени.

Цель исследования: оценка роли иммунодиагностики и результатов пробы с АТР (аллерген туберкулезный рекомбинантный) в выявлении туберкулезной инфекции у детей, проживающих в сельской местности.

Методы

Ретроспективное исследование проведено на базе БУЗОО «Омская центральная районная больница» (БУЗОО «Омская ЦРБ»). В исследование включены дети школьного возраста от 8 до 17 лет, проживающие или обучающиеся в учебных заведениях на территории Омского района. Согласно переписи всего детского населения от 8 до 17 лет, на территории района проживают 12 133 человека. Медиана возраста Ме (25%;75%) – 14 (8,0; 17,0) лет. Всем детям ежегодно проводилась проба с АТР и оценкой результатов через 72 часа.

Реакция на пробу с АТР (пробу с Диаскинтестом) считается:

- отрицательной – при полном отсутствии инфильтрата и гиперемии или при наличии «уколочной реакции» до 2 мм;

- сомнительной – при наличии гиперемии без инфильтрата;

- положительной – при наличии инфильтрата (папулы) любого размера. Положительные реакции на Диаскинтест условно различаются по степени выраженности:

- слабо выраженная реакция – при на-

личии инфильтрата размером до 5 мм;

- умеренно выраженная реакция – при размере инфильтрата 5–9 мм;

- выраженная реакция – при размере инфильтрата 10–14 мм;

- гиперергическая реакция – при размере инфильтрата 15 мм и более, при везикуло-некротических изменениях и/или лимфангоите, лимфадените независимо от размера инфильтрата.

Проанализированы результаты проб с АТР, проведенных детям школьного возраста в поликлинике Омской центральной районной больницы за 2023 г.

Всем детям с положительной пробой с АТР проведено обследование, которое включило МСКТ ОГК, УЗИ абдоминальное (для выявления увеличения мезентериальных лимфоузлов, при наличии лимфоаденопатии проводился посев мочи, ПЦР мочи и кала на МБТ), люминесцентная микроскопия мокроты на МБТ, посев мокроты, ПЦР мокроты на МБТ, общий анализ мочи (при наличии в анализе лейкоцитов или эритроцитов проводился посев мочи и ПЦР мочи на МБТ).

Статистическая обработка данных проведена с использованием пакетов программ Statistica, 10.0. Полученные данные, как правило, не соответствовали закону нормального распределения, в связи с чем использовались методы непараметрической статистики. Рассчитывали показатели описательной статистики Ме (25%;75%).

Результаты исследования

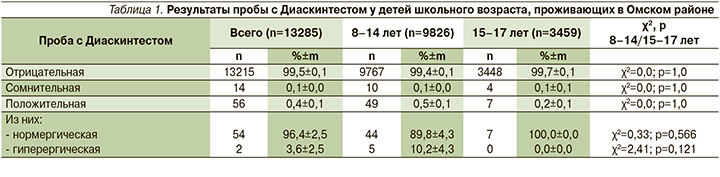

В течение 2023 г. пробы с АТР были поставлены 9826 детям в возрасте от 8 до 14 лет и 3459 – от 15 до 17 лет, всего 13 285 (это на 1152 ребенка больше, чем прикрепленное население детей школьного возраста, т.к. в 2023 г. был выявлен очаг туберкулеза в техникуме на территории района, в связи с чем всем обучающимся независимо от места их прописки были проведены пробы по месту учебы), для анализа взяты все результаты реакции на Диаскинтест.

У 56 (0,4%) детей за 2023 г. выявлена положительная реакция на АТР (Диаскинтест) (табл. 1), у 14 проба с АТР была сомнительной (гиперемия).

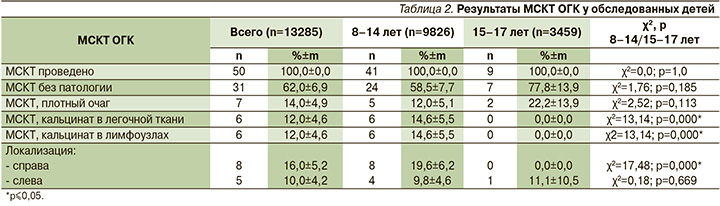

Пациентам с положительной пробой на АТР предложено дополнительное обследование и профилактический курс лечения. Из 56 детей с положительной пробой с АТР мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ ОГК) проведена 50 (89,3%±4,1) пациентам (по согласию родителей). Результаты МСКТ ОГК представлены в табл. 2.

У большинства (62,0%±6,9) пациентов с положительной реакций на Диаскинтест не было выявлено изменений по МСКТ ОГК. У 19 (38,0%±6,9) обследованных пациентов выявлены следующие изменения по МСКТ ОГК, свидетельствующие об инфицировании микобактерией туберкулеза: кальцинаты у 5 пациентов локализовались в бронхопульмональных и у 1 пациента в паратрахеальных лимфоузлах (размеры кальцинатов были от 1,5 до 9,1 мм), плотные очаги были обнаружены у 7 пациентов.

Из 56 пациентов с положительной реакцией на АТР у 35 (62,5%±6,5) детей установлен источник инфицирования (преимущественно внутрисемейный контакт, реже родственный контакт), из них у 9 (16,1%±4,9) пациентов был контакт с больными туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ).

Далее всем 56 детям с положительной реакцией на Диаскинтест предложено проведение превентивной химиотерапии, из них 50 (89,3±4,1) пациентам проведено лечение, 41 пациенту из контакта с лекарственно чувствительным туберкулезом – с использованием препаратов изониазид и пиразинамид сроком на 6 месяцев, 9 пациентам из контакта с МЛУ – с использованием пиразинамида и этамбутола на 6 месяцев. Шесть (10,7%±4,1) детей лечение не получали (отказ родителей). Двенадцть (24,0%±6,0) детей прошли контролируемый курс лечения в санаторной лесной школе, 3 (6,0%±3,4) человека получали лечение в стационаре, остальные 35 (70,0%±6,5) детей прошли профилактический курс химиотерапии амбулаторно с выдачей и контролем приема лекарственных препаратов фельдшером фельдшерско-акушерского пункта по месту их постоянного проживания. По результатам обследования в конце 2023 г. заболевших туберкулезом среди детей школьного возраста выявлено не было.

Клиническое наблюдение

Пациентка Е. 20 лет под наблюдением фтизиатра находилась с возраста 15 лет из-за внутрисемейного очага туберкулеза. Эпидемиологический анамнез: родители девочки умерли от туберкулеза. Проживала в семье сестры-опекуна. Взрослые в окружении ребенка за период наблюдения регулярно проходили флюорографическое обследование, патологии выявлено не было. Реакция на Диаскин-тест от 19.04.2019 (15 лет) – папула 7 мм. МСКТ ОГК (30.04.2019) без патологии. УЗИ абдоминальное (07.06.2019) без структурных изменений. Фтизиатром было предложено проведение профилактического курса лечения двумя противотуберкулезными препаратами (изониазид, пиразинамид). От лечения получен отказ. Повторно рекомендован профилактический курс противотуберкулезной терапии в мае 2020 г. в связи с нара-станием реакции на АТР (22.05.2020) – папула 15 мм. При очередном обследовании МСКТ ОГК (08.06.2020) без патологии, вновь отказ от лечения. В связи с достижением 18-летнего возраста пациентка была снята с учета у фтизиатра в 2021 г. с реакцией на АТР (23.03.2021) в виде папулы 8 мм, R-графия ОГК (23.03.2021) без патологии.

Далее 2 года пациентка проживала в городе: замужество, низкий материальный достаток, беременность, роды (обследование не проходила). В 2023 г. при проведении очередного рентгенологического обследования выявлены специфические изменения. По МСКТ ОГК (17.05.2023) – признаки двустороннего диссеминированного туберкулеза легких, фаза распада.

Проведено дополнительное обследование у фтизиатра, по результатам выставлен диагноз «инфильтративный туберкулез легких двусторонний, фаза распада справа (S1,2,6), слева (S1,2) и обсеменения. МБТ (+). I группа диспансерного учета». Пациентка была госпитализирована в стационар, где получала лечение в течение 6 месяцев по I режиму химиотерапии (180 доз – интенсивная фаза, 120 доз – фаза продолжения). На фоне лечения наблюдалось абациллирование, получена положительная рентгенологическая динамика. МСКТ ОГК (10.11.23) – справа в S1-2,6, слева S1-2-3,6 – разнокалиберные тонкостенные полости до 12–47 мм. Справа во всех сегментах, слева в верхней доле – разнокалиберные плотные очаги.

Данное клиническое наблюдение демонстрирует информативность иммунодиагностики и обоснованность проведения профилактических курсов химиотерапии. У данной пациентки на фоне положительных реакций на АТР не проводились курсы превентивной химиотерапии, а наличие дополнительных факторов риска развития туберкулеза (низкий материальный достаток, беременность, грудное вскармливание) привело к развитию диссеминированного туберкулезного процесса с распадом.

Таким образом, в Омском районе Омской области в 2023 г. обследование на туберкулез с помощью пробы с АТР проведено у 100% прикрепленного населения школьного возраста. Положительный результат был получен от 0,5% пациентов, которым проведено полное дополнительное обследование для уточнения диагноза, включая МСКТ ОГК. На момент обследования туберкулез не был выявлен, но с учетом результатов проб с АТР в 89,3% случаев был проведен профилактический курс лечения, что позволило избежать развития новых случаев туберкулеза в 2023 г. Далее наблюдение за данной группой пациентов будет продолжено с оценкой результатов реакции на Диаскинтест в последующие годы и проведением повторных курсов превентивной химиотерапии по показаниям (нара-стание реакции на АТР, переход нормергической реакции в гиперергическую).

Заключение

В условиях ограниченности диагностических и кадровых возможностей сельского здравоохранения в разделе как фтизиатрической, так и педиатрической службы иммунодиагностика должна оставаться обязательной составляющей ежегодных профилактических осмотров детского населения на туберкулез как простой, воспроизводимый метод с достаточным уровнем информативности, который доступен к исполнению, в т.ч. и средним медицинским работником. Это позволяет формировать группы риска по развитию туберкулеза, проводить комплексное дополнительное лабораторное и инструментальное обследование обозначенному кругу лиц с последующим назначением соответствующего профилактического курса химиотерапии отдельным группам детей.

Дополнительная информация

Публикация статьи осуществляется в рамках диссертационной работы Романовой М.А.: «Латентная туберкулезная инфекция и туберкулез у детей: клинико-иммунологические варианты, прогноз, исходы».