Введение

Эффективность диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний у беременных женщин во многом зависит от внедрения в клиническую практику высокоинформативных методов диагностики и лечения, позволяющих выявлять ранние предикторы заболевания, контролировать их течение и прогнозировать возможное развитие осложнений [1–3].

Нарушения сердечного ритма, особенно экстрасистолия, широко распространены среди беременных женщин [4–7]. Однако вопросы диагностики и профилактики экстрасистолической аритмии (ЭСА) у беременных женщин пока окончательно не решены. В настоящее время отсутствуют точные сведения об общей распространенности ЭСА у беременных женщин. Также неизвестны конкретные механизмы экстрасистолии у большинства беременных, что не дает возможности обосновать рациональные методы профилактики и лечения. В настоящей работе представлен материал исследования влияния гормонов беременности и щитовидной железы, гемодинамических механизмов на возникновение и поддержание желудочковой экстрасистолии (ЖЭ).

Цель настоящей работы: выяснение влияния хорионического гонадотропина (ХГЧ), прогестерона (ПГ), тиреоидных гормонов и диастолической дисфункции первого типа на возникновение и течение ЖЭ у беременных женщин.

Методы

Обследованы 32 беременные женщины с ЖЭ (1-я группа) и 30 беременных женщин без экстрасистолии (2-я группа) без патологии сердца, в возрасте 19–38 лет (средний возраст – 29,8±2,4 года). Все беременные находились под наблюдением акушера-гинеколога и кардиолога.

Всем пациенткам в каждом триместре помимо общеклинического обследования проводили элетро- (ЭКГ), эхокардиографию (ЭхоКГ), суточное мониторирование ЭКГ, определение уровней гормонов беременности и щитовидной железы.

Содержание ХГЧ, ПГ, тиреотропного гормона (ТТГ), свободного трийодтиронина (Т3св), свободного тироксина (Т4св) в венозной крови определяли с помощью электрохемилюминесцентного иммуноанализа (Cobas 8000, RocheDiagnostics, Швейцария).

Регистрацию ЭКГ и суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМЭКГ) проводили для идентификации ЭСА, пароксизмов тахикардии и их продолжительности с применением системы «Медтек».

Всем беременным в амбулаторных условиях для оценки гемодинамических параметров проводилась Эхо-КГ. Исследование выполнялось на аппарате Холтер ЭКГ 3/12-«Кардио-Астел» (CARDIODM-3) (ООО Фирма «АСТЕЛ»; Россия). По стандартной методике определяли конечные систолический и диастолический размеры левого желудочка – ЛЖ (КДР, КСР), толщину межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и задней стенки ЛЖ (ТЗС ЛЖ), массу миокарда ЛЖ (ММ ЛЖ) и индекс ММ ЛЖ (ИММ ЛЖ), ударный объем (УО), фракцию выброса (ФВ), диаметр и объем левого предсердия (ЛП), индекс объема ЛП. Показатель диастолической дисфункцию ЛЖ оценивали по отношению пиков E/A, где Е – раннее диастолическое наполнение желудочков, А – систола предсердий.

Результаты исследования обрабатывали с пакетом программ Statistica 13.3. С помощью теста Смирнова–Колмогорова определяли вариант распределения полученных данных. При нормальном распределении использовали среднее арифметическое значение (M), стандартную ошибку средней арифметической (m) и t-критерий Стьюдента. Достоверными результаты считали при «p» меньше 0,05. Если распределение переменных отличалось от нормального, для сравнительной оценки применяли непараметрический метод U-критерий Манна–Уитни.

Результаты и обсуждение

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе проводилась оценка влияния половых и тиреоидных гормонов у беременных женщин на течение ЭСА.

По результатам данных ХМЭКГ все женщины были разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 34 беременные женщины с ЖЭ, во 2-ю группу 30 пациенток без ЖЭ.

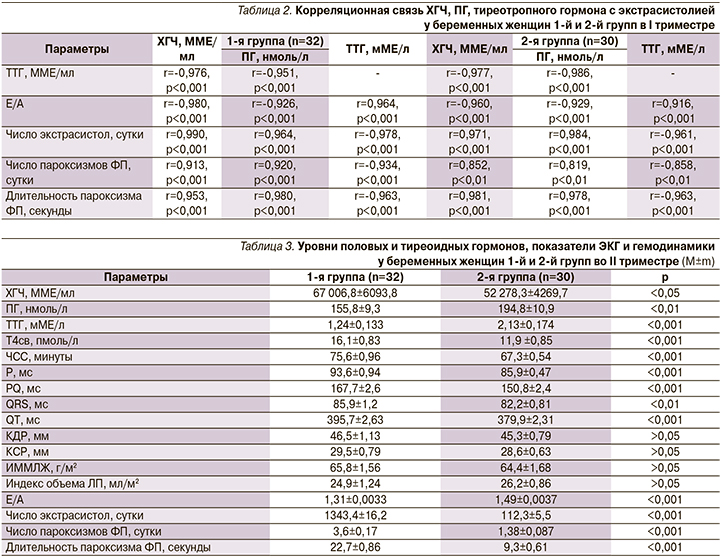

Результаты анализа уровней половых и тиреоидных гормонов, показателей ЭКГ и гемодинамики у беременных женщин 1-й и 2-й групп в I триместре представлены в табл. 1.

Установлено (табл. 1), что уровень ХГЧ у беременных женщин 1-й группы был больше на 123,6% (p<0,001), ПГ – на 33,9% (p<0,001), Т4св – на 47,3% (p<0,001), а уровень ТТГ меньше на 29,2% (p<0,01), чем у пациенток 2-й группы.

Следует отметить, что КДР, КСР, ИММ ЛЖ, индекс объема ЛП достоверно не изменялись (p>0,05), тогда как E/A у пациенток 1-й группы было меньше (p<0,001) по сравнению с таковым во 2-й группе.

В результате анализа ЭКГ-показателей выявлено, что у беременных женщин 1-й группы частота сердечных сокращений (ЧСС) была больше на 7,7% (p<0,001), зубец P на 12,3% (p<0,001), интервал PQ на 4,0% (p<0,05), QRS на 4,7% (p<0,05) и интервала QT на 2,5% (p<0,001). Число случаев ЭСА у женщин 1-й группы соответствовало 1124,7±19,3, 2-й группы – 57,1±3,2 (p<0,001). В результате анализа данных ХМЭКГ также выявлены бессимптомные эпизоды ФП продолжительностью 16,2±0,85 секунды у пациентов 1-й группы и 6,1±0,40 секунды (p<0,001) 2-й.

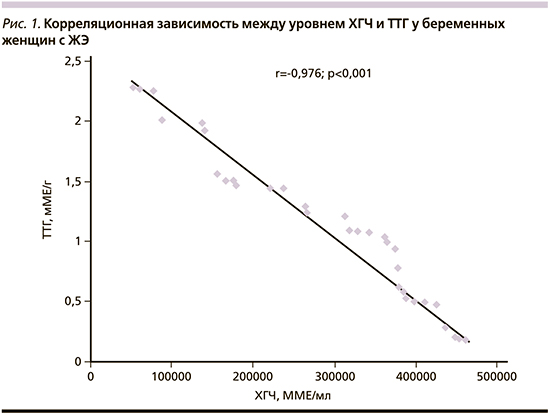

Проведенный корреляционный анализ показал, что между ХГЧ, ПГ, ТГГ и экстрасистолией у беременных женщин 1-й и 2-й групп в I триместре имеется тесная связь (табл. 2, рис. 1).

В табл. 3 отражены уровни половых и тиреоидных гормонов, ЭКГ и гемодинамические данные беременных женщин 1-й и 2-й групп во II триместре.

Данные табл. 3 указывают на закономерную динамику уровней половых и тиреоидных гормонов, показателей ЭКГ и гемодинамики у беременных женщин 1-й и 2-й групп. В 1-й группе беременных по сравнению со 2-й уровни ХГЧ, ПГ а, ТТГ, ЭКГ-показатели и число случаев ЭСА были больше (p<0,001), а уровень ТТГ и E/A меньше (p<0,001).

При анализе индивидуальных показателей во II триместре по сравнению с I у беременных 1-й и 2-й групп выявлено снижение уровня ХГЧ на 328,4% (p<0,001) и 145,6% (p<0,001) соответственно, T4св на 21,2% (p<0,01) и 10,4% (p>0,05) и увеличение уровней ПГ на 31,7% (p<0,001) и 17,0% (p<0,05), ТТГ на 8,0% (p>0,05) и 24,8% (p<0,05) соответственно.

Следует отметить, что ЭКГ-показатели во II триместре по сравнению с I у пациенток 1-й и 2-й групп существенно различались. ЧСС увеличилась на 9,6% (p<0,001) и 5,8% (p<0,001) соответственно, зубец Р на 4,5% (p<0,001) и 6,6% (p<0,001), PQ на 12,3% (p<0,001) и 6,8% (p<0,001), QRS на 6,4% (p<0,001) и 6,7% (p<0,001), QT на 4,9% (p<0,001) и 6,6% (p<0,001), а отношение E/A уменьшилось на 13,2% (p<0,001) и 2,3% (p<0,05) соответственно.

Число случаев ЭСА увеличилось на 16,3% (p<0,001) и 49,2% (p<0,001), ФП на 36,8% и 43,6% (p<0,001), продолжительность ФП на 28,7% (p<0,001) и 33,8% (p<0,001) соответственно.

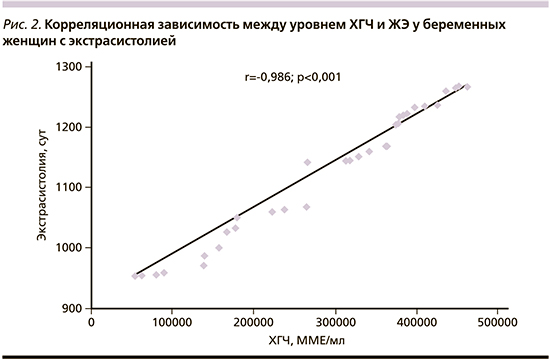

Как видно из табл. 4 и рис. 2, между ХГЧ, ПГ, ТГГ и экстрасистолией у беременных женщин в 1-й и 2-й группах во II триместре имеется выраженная связь.

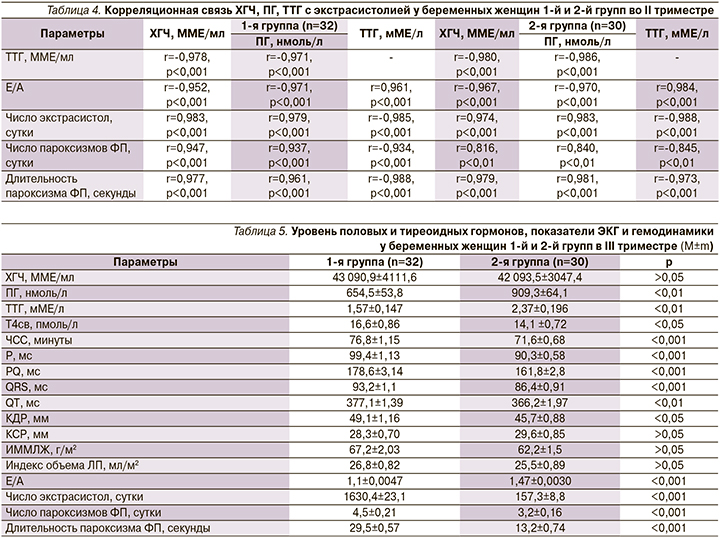

В табл. 5 представлены результаты исследования концентрации половых и тиреоидных гормонов, ЭКГ и гемодинамических показателей беременных женщин 1-й и 2-й групп в III триместре.

Как видно из табл. 5, содержание ХГЧ у беременных женщин 1-й и 2-й групп в III триместре достоверно (p>0,05) не различалось. Уровень ПГ у беременных женщин 1-й группы по сравнению с таковым во 2-й был меньше на 28,1% (p<0,01), ТТГ на 33,8% (p<0,01), пик E/A на 25,3% (p<0,001). ЧСС была больше на 7,1% (p<0,001), зубец Р на 9,8% (p<0,001), интервал PQ на 10,4% (p<0,001), QRS на 7,9% (p<0,001), интервал QT на 4,6% (p<0,01), КДР на 4,2% (p<0,05). Число случаев ЭСА было больше на 936,6% (p<0,001), пароксизмов ФП на 42,2% (p<0,01), а продолжительность ФП на 124,4% (p<0,001). В то же время прокидолжительность ФП не превышала 30 секyнд, что свидетельствует о неустойчивых пароксизмах аритмии.

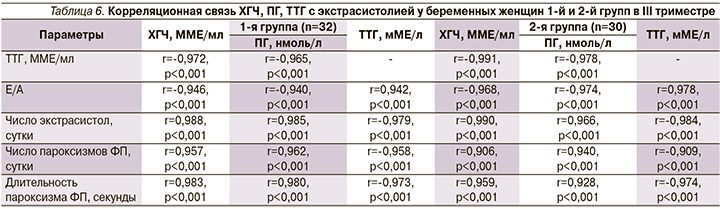

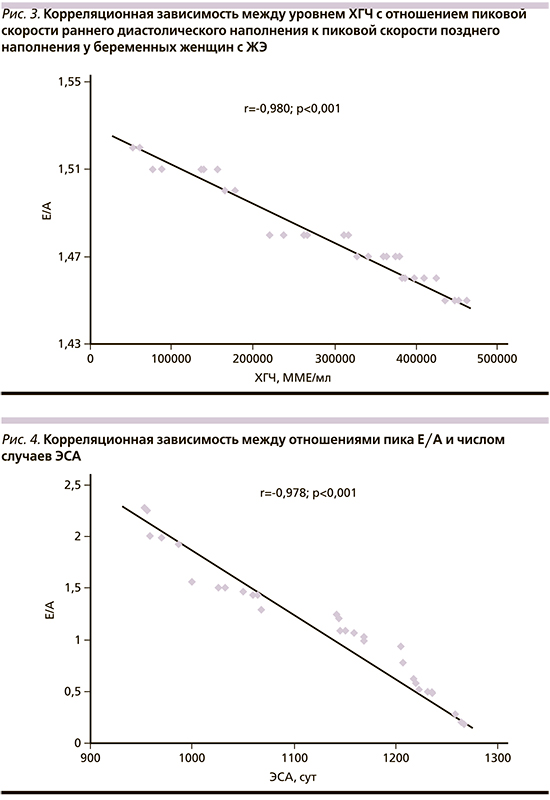

Проведенный корреляционный анализ показал тесную взаимосвязь ХГЧ, ПГ, ТТГ, пика E/A с ЭСА и пароксизмами ФП (табл. 6, рис. 3–4).

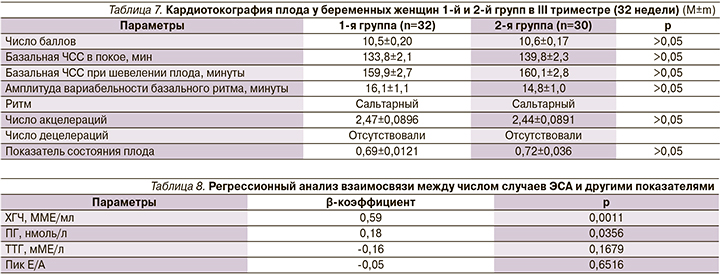

На втором этапе исследования проводилась кардиотокография плода беременных женщин 1-й и 2-й групп на 32-й неделе беременности. Результаты исследования представлены в табл. 7.

При оценке состояния плода по данным кардиотокографии учитывались все ее основные компоненты, особенно реактивность плода. О реактивности плода в антенатальном периоде судили по изменению его сердечной деятельности в ответ на спонтанные шевеления (нестрессовый тест). По данным кардиотокографии, у беременных 1-й и 2-й групп базальный ритм находился в пределах 120–160 уд/мин, амплитуда вариабельности базального ритма – 10–25 уд/мин, децелерации отсутствовали, регистрировали две акцелерации и более на протяжении 10 минут записи. С учетом отсутствия отклонений на кардиотокограмме исследование проводилось однократно.

На третьем этапе исследования для оценки степени влияния ХГЧ, ПГ, ТТГ, E/A на число случаев ЭСА проводился регрессионный анализ. В качестве зависимого переменного была использована ЭСА. В качестве независимых переменных были использованы показатели ХГЧ, ПГ, ТТГ, E/A. Результаты регрессионного анализа взаимосвязи экстрасистолии с другими показателями представлены в табл. 8.

Как следует из приведенных данных табл. 8, наиболее значимыми факторами, ассоциированными с числом экстрасистолии у беременных женщин, являются уровни ХГЧ (p=0,0011) и ПГ (p=0,0356).

Уравнение регрессионного анализа имеет следующий вид: y=b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3+b4*x4+e, где b0 – константа модели, b1–b4 – параметры модели, x1–x4 – уравнивающие признаки, e – остатки модели, x1 – ХГЧ, x2 – ПГ, x3 – ТТГ, x4 – E/A.

Полученное уравнение регрессии можно использовать для определения числа случаев ЭСА. Прогностическая ценность выведенного уравнения составила 98,6%, что является хорошим вспомогательным критерием в выборе метода лечения беременных женщин с экстрасистолией.

В качестве клинического примера можно привести прогнозирование течения экстрасистолии у беременной женщины А. в I триместре. Уровень ХГЧ у беременной женщины А. в I триместре составил 287 034 ММЕ/мл, ПГ – 107 нмоль/л, ТТГ – 1,14 мМЕ/л, E/A – 1,48. Уравнение регрессии: y=1391,1+(0,001*287 034)+(0,327*107)+(-28,4*1,14)+(-279,7*1,48)+0,2=1125.

На фоне проводимой терапии препаратами калия и магния уровень ХГЧ уменьшился с 287 034 до 165 134 ММЕ/мл, ПГ – с 107 по 85 нмоль/л, уровень ТТГ увеличился с 1,14 по 2,42 мМЕ/л, отношение E/A увеличилось с 1,48 по 1,52. Уравнение регрессии: y=1391,1+(0,001*165 134)+(0,327*85)+(-28,4*2,42)+(-279,7*1,52)+0,2=1008.

Всем пациенткам в качестве антиаритмической терапии была назначена комбинация препаратов, содержащих калий и магний. В результате лечения препаратами калия и магния у беременных возникло незначительное уменьшение числа ЖЭ, улучшилась субъективная переносимость аритмии и не возникло побочныхэффектов.

Таким образом, ХГЧ, ПГ, Т3, Т4 и диастолическая дисфункция ЛЖ первого типа оказывают влияние на возникновение и течение ЖЭ у беременных женщин. Проводимая терапия экстрасистолии препаратами калия и магния уменьшает число экстрасистол, улучшает переносимость беременными аритмии сердца и не вызывает побочных эффектов.

Выводы

Пусковым фактором возникновения ЭСА у беременных женщин в I триместре является увеличение уровня ХГЧ и снижение уровня ТТГ. По сравнению с женщинами без экстрасистолии у пациенток с экстрасистолией в I триместре уровень ХГЧ был выше на 123,6% (p<0,001), а ТТГ ниже на 29,2%. Проведенный корреляционный анализ показал, что между уровнем ХГЧ и ТТГ имеется тесная связь (r=-0,976; p<0,001).

Поддерживающим фактором экстрасистолии во II триместре являются сохранение высокого уровня ХГЧ, низкий уровень ТТГ и снижение отношения пика E/A. По сравнению с группой беременных без экстрасистолии у женщин с экстрасистолией во II триместре уровень ХГЧ был выше на 145,6% (p<0,001), а ТТГ ниже на 24,8% (p<0,05). По сравнению с I триместром во II триместре у беременных женщин с ЭСА отношение пика E/A уменьшилось с 1,48±0,0039 по 1,3±0,0030 (13,3%; p<0,001).

Диастолическая дисфункция ЛЖ первого типа является ведущим фактором в поддержании экстрасистолии в III триместре. По сравнению со II триместром в III триместре у беременных женщин с экстрасистолией пик E/A уменьшился с 1,3±0,0030 по 1,1±0,0028 (18,9%; p<0,001). Проведенный корреляционный анализ показал, что между пиками E/A и экстрасистолией имеется тесная связь (r=-0,978; p<0,001).

Для выявления степени влияния ХГЧ, ПГ, ТТГ, E/A на число ЭСА и для оценки эффективности проводимой терапии была подготовлена регрессионная модель.

Прогностическая ценность выведенного уравнения составила 98,6%. Проводимое лечение препаратами калия и магния снижает число экстрасистол, улучшает переносимость аритмии и не имеет побочных эффектов.

Вклад авторов. Авторы сообщают о соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. Все авторы в равной степени участвовали в подготовке публикации: разработка концепции статьи, получение и анализ фактических данных, написание и редактирование текста статьи, проверка и утверждение текста статьи.

Дополнительная информация

Публикация статьи осуществляется в рамках диссертационной работы на соискание ученой степени канд. мед. наук: «Клиническо-диагностическое значение гормонов беременности при экстрасистолических аритмиях без структурных изменений с оценкой течения и исхода беременности».