Введение

Саркоидоз является системным заболеванием, для которого характерно образование неказеозных гранулем. Саркоидоз может поражать практически все органы и системы. Чаще всего он локализуется в легких и внутригрудных лимфоузлах, однако в ряде случаев могут вовлекаться и другие органы. Диагностика этого заболевания крайне сложна. Рентгенологическая картина изменений в легких: кальцинаты в лимфоузлах, картина «матового стекла», диссеминация в легких (множество рассеянных мелкоочаговых теней размером от милиарных до 0,7 см, локализованных большей частью в области примыкания легких к плевре и в аксилярной зоне), может встречаться при ряде других заболеваний. Клиническая картина саркоидоза также не специфична: больных беспокоят сухой кашель, нарастающая одышка, боль в груди, слабость, недомогание, симптомы в виде утомляемости, повышения температуры, слабости, снижения аппетита, лихорадки. В ряде случаев саркоидоз протекает бессимптомно и не нарушает функций органов.

Неспецифичность клинической картины и отсутствие четких диагностических критериев симулируют другие заболевания, в т.ч. злокачественные опухоли. Нередко выявляется ассоциация саркоидоза с самыми разными онкологических заболеваниями [1]. Единственным достоверным диагностическим методом обнаружения саркоидоза является биопсия очагов поражения, трансбронхиальная либо трансторакальная пункция образований.

Описание клинического случая

Больная К. 60 лет в 2020 г. обратилась с жалобами на увеличение живота в объеме. При обследовании выявлена циркулярная опухоль сигмовидной кишки протяженностью 7 см, обнаружены метастазы в яичники, по брюшине в большой сальник, прорастание стенок мочевого пузыря. Выполнена резекция кишки, экстирпация матки с придатками (метастазы в яичники достигали размеров до 30 см в диаметре, капсула опухоли была с признаками некроза, возникла угроза перфорации), резекция мочевого пузыря и большого сальника. Эвакуировано 2 литра асцитической жидкости. При гистологическом исследовании выявлены муцинозная аденокарцинома толстой кишки, прорастание слизистого и подслизистого слоев, врастание в клетчатку брыжейки, распространение на ее серозную поверхность, метастазы в большой сальник, яичники, брюшину.

При ПЭТ-КТ выявлены следующие изменения: в легких картина «матового стекла», очаги патологического накопления F-ФДГ в увеличенных до 20–30 мм внутригрудных лимфоузлах с наибольшей метаболической активностью вдоль трахеи и дуги аорты, в бифуркационных узлах, трахеобронхиальные, бронхопульмональные SUV 7.

Определялась гиперметаболическая активность в надключичных лимфоузлах, в лимфоузле на шее – SUV 11, в мягкотканных образованиях на передней брюшной стенке – SUV 4,8 и 5,9. Заключение: следует дифференцировать метастазы и саркоидоз.

В течение 2,5 лет больная получила пять линий противоопухолевой терапии, включившей 42 курса следующими препаратами: капецитабин, оксалиплатин, иринотекан, 5-фторурацил (±лековорин), бевацизумаб, митомицин по поводу метастазов 0,5–2,5 см по брюшине, в мягких тканях области послеоперационного рубца, увеличенных внутригрудных лимфоузлах, лимфоузлах в области шеи и надключичной зоны. Лечение с разнонаправленной динамикой: отмечен рост шейного лимфоузла и мягкотканных образований (20–35 мм) в тканях передней брюшной стенки. Проведена расширенная их биопсия с последующим гистологическим исследованием.

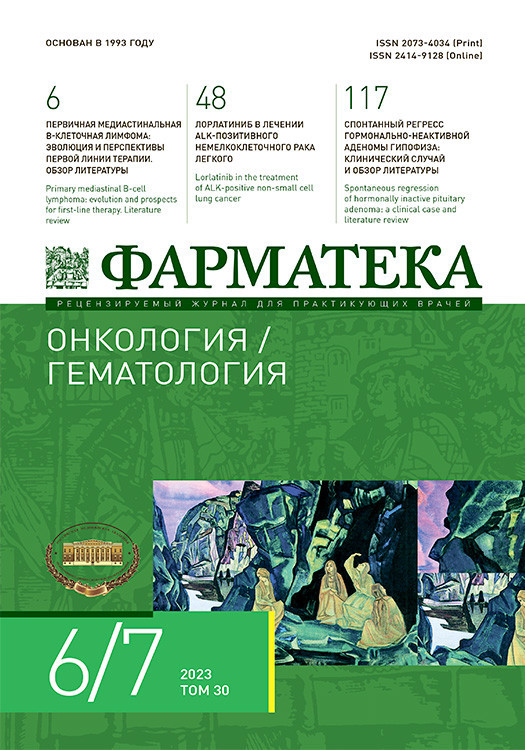

При контрольном КТ-исследовании определялись значимо увеличенные, сливающиеся в конгломераты лимфатические паратрахеальные, трахеобронхиальные, бронхопульмонарные лимфоузлы и лимфоузлы аортопульмонарного окна, также отмечалась выраженная двусторонняя симметричная аденопатия корней легких. Контуры конгломератов неровные, четкие. Кальцинатов в структуре конгломератов не было. Просветы трахеи и бронхов проходимы. Признаков компрессии сосудистых структур не было. В паренхиме легочной ткани определялись множественные мелкие округлые очажки до 6 мм с четкими ровными контурами, преимущественно в периферических отделах (рис. 1–4).

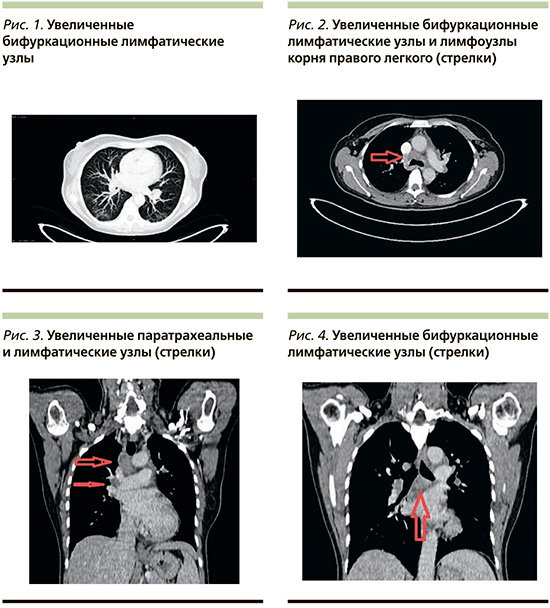

По данным гистологического исследования шейного лимфоузла слева, выявлены фрагменты ткани лимфатического узла с резко измененным строением, отсутствием правильно организованных лимфоидных фолликулов, наличием массы гранулем из эпителиоидных клеток типа Пирогова–Лангханса со значительно выраженным фиброзом, склерозом, гиалинозом, с атрофией лимфоидной ткани. Морфологическая картина характерна для саркоидоза с умеренно значительно выраженными фиброзно-склеротическими изменениями стромы, атрофией лимфоидной ткани.Гистологическое исследование шейного лимфоузла представлено на рис. 5–7.

При гистологическом исследовании образований передней брюшной стенки морфологическая картина была характерной для роста высоко-, умеренно дифференцированной аденокарциномы метастатического происхождения.

Обсуждение

Взаимосвязь саркоидоза и опухолевого процесса в настоящее время не вызывает сомнений, однако вопрос о первичности заболевания остается по-прежнему неясным. Одни авторы считают, что у больных саркоидозом выше риск развития онкологических заболеваний, другие – что саркоидоз развивается на фоне онкологических заболеваний [1–2]. Саркоидоз может сочетаться с онкогематологическими заболеваниями, часто с лимфомами, солидными опухолями или как проявление паранеопластического синдрома. Описаны случаи выявления саркоидных гранулем у больных раком молочной железы, прямой кишки, желчевыводящих путей [3]. Противоопухолевая терапия может усиливать активность саркоидоза. Имеются сообщения о том, что заболеваемость раком толстой кишки, почек и прямой кишки выше у пациентов с саркоидозом [4, 5]. Подчеркивается вероятность иммуносупрессии как следствия саркоидоза, что может служить возможным механизмом развития онкологических заболеваний, ассоциированных с саркоидозом [4, 5]. Отмечено, что риск развития саркоидоза у онкологических больных выше, в то же время у пациентов с первичным саркоидозом имеется повышенный риск развития онкологических заболеваний. Имеются наблюдения развития саркоидоза на фоне противоопухолевой терапии, после введения интерферона-γ, анти-TNF-α при аутоиммунных заболеваниях, иммунотерапии и вакцинации БЦЖ [6–8].

A.A. Stanziola et al. представили описание трех клинических случаев выявления саркоидоза легких, шейных и внутригрудных лимфоузлов у больных диссеминированным раком толстой кишки, получавших противоопухолевой лечение [9]. При этом SUV при ПЭТ-КТ составлял 7,0–20,1 в очагах саркоидоза и был сравним с таковым в опухолевых узлах. Саркоидоз доказан при гистологическом исследовании при биопсии очагов.

Рассматриваемый нами случай представляет картину сочетания саркоидоза и рака сигмовидной кишки. По данным ПЭТ-КТ предположен саркоидоз внутригрудных лимфоузлов и легких с учетом рентгенологической картины, подозрительной в отношении этого заболевания, однако распространенность онкологического заболевания заставляла думать о метастатическом процессе, а гиперметаболическая активность в надключичных, шейном и внутригрудных лимфоузлах и образованиях в тканях передней брюшной стенки была сопоставимой. Однако при биопсии шейного лимфоузла с последующим гистологическим исследованием установлен диагноз саркоидоза, что заставило предположить саркоидозную природу увеличения внутригрудных лимфоузлов (биопсия не проводилась).

Таким образом, саркоидоз доказан только при биопсии шейного лимфоузла; его наличие в других органах основывается только на предположении. Этот случай показал, что единственным методом, позволяющим достоверно проводить дифференциальную диагностику саркоидоза и онкологического процесса, является гистологическое исследование биоматериала, что соответствует многочисленным данным других исследователей.

Выводы

Ряд заболеваний может имитировать опухолевый процесс, саркоидоз является одним из них. Никакие исследования, включая ПЭТ-КТ, не могут диагностировать саркоидоз, единственным достоверным методом является биопсия с последующим гистологическим исследованием.