Введение

В период пандемии COVID-19 студенты вузов, в т.ч. медицинских, были переведены на дистанционные формы обучения. Такой переход, обусловливающий быстрое изменение устойчивых форм учебной деятельности и жизнедеятельности в целом, условий межличностного общения, стал серьезным стрессогенным фактором для многих студентов, требующим от них повышенного уровня адаптационных возможностей. Помимо этого исследователи отмечают, что дистанционное обучение, способствующее развитию мышления студентов, требует от них высокого уровня самоорганизованности и самообразования, умений планировать свою деятельность, анализировать, оценивать и контролировать ее [9]. В результате проведенного исследования С.Б. Абрамова отмечает, что студенты в ситуации самоизоляции достаточно часто испытывают тревогу в связи с измененными условиями обучения [1].

В исследовании, проведенном Е.Е. Русляковой и А.А. Голубь, выявлена связь между увеличением нервнопсихической напряженности студентов в ситуации самоизоляции и ростом их агрессивности, раздражительности, ригидности [4, 6].

Об особенностях адаптации студентов к новым условиям электронного обучения и вынужденного перехода на дистанционные формы пишет и В.И. Попов. Автор акцентирует свое внимание на том факте, что дистанционное обучение имеет потенциальные риски снижения здоровья студентов вследствие ограниченности их двигательной активности, нерационального питания, повышенной нагрузки на зрение и роста их нервно-психического напряжения, связанного с качественными и количественными характеристиками результатов обучения [5].

По мнению Л.Н. Бенелли, успешность учебной деятельности в ситуации онлайн-обучения во многом зависит от личностного адаптационного потенциала студентов, включающего определенные личностные характеристики, а также от особенностей саморегуляции их эмоциональных состояний и деятельности [3].

В исследовании Т.Ю. Артюховой показано, что многие студенты (около трети от всех опрошенных) в период пандемии и в ситуации вынужденной самоизоляции испытывают стресс, индикатором которого выступают трудности с концентрацией внимания, чувство постоянной нехватки времени, повышенная утомляемость и тревожность, что может стать источником снижения результатов их учебной деятельности [2].

К другим выводам приходят В.И. Соболев и М.Н. Попов. По результатам проведенного исследования отмечено, что переход студентов в режим самоизоляции и онлайн-обучения не вызвал сколько-нибудь серьезных изменений в их психоэмоциональном состоянии: большинство опрошенных студентов испытывают повышенную психическую активность, демонстрируя среднюю степень выраженности нервнопсихического напряжения [8].

Подобной точке зрения придерживается и Г.М. Саакян. Показано, что психическое состояние студентов в ситуации вынужденного перехода на дистанционные формы обучения в целом не отклоняется от своих норм и характеризуется оптимальной выраженностью тревоги и беспокойства. Вместе с тем указывается на то, что часть студентов все-таки подвержены негативному влиянию изменившихся условий обучения на адаптационную систему их личности [7, 11].

Таким образом, даже краткий теоретический анализ современных публикаций показывает актуальность и практическую значимость проблемы поиска действенных способов оказания студентам помощи в их успешной адаптации к новым условиям учебной деятельности и жизнедеятельности в целом.

Особую остроту обозначенная проблема приобретает в отношении студентов, обучающихся в медицинских вузах, т.к. дистанционные формы обучения при профессиональной подготовке будущих врачей не могут стать эффективной формой практикоориентированного образования [10].

За последние 2 года опубликовано немало научных статей, содержащих результаты исследований проблем перехода высшего образования на дистанционные формы обучения: рассматриваются вопросы готовности педагогического коллектива к реализации новых форм преподавательской деятельности, исследуется степень удовлетворенности студентов качеством дистанционного образования, выявляются особенности их психоэмоционального состояния.

Цель исследования: выявить особенности адаптации студентов медицинских вузов к условиям онлайн-обучения в период пандемии COVID-19.

Методы

В исследовании приняли участие 600 студентов первых–четвертых курсов. Все студенты дали согласие на участие в исследовании. По итогам диагностического исследования были проведены индивидуальные онлайн-консультации студентов, запросивших обозначенную помощь.

Исследование осуществлялось в онлайн-режиме с помощью компьютерных версий следующих диагностических методик:

1) Анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз» (АОНПУ «П»); авторы – сотрудники ЛВМА им С.М. Кирова; цель – оценить уровень нервно-психической устойчивости студентов.

2) Опросник нервно-психического напряжения (ОНПН); автор – Н.В. Карандашев; цель – выявить степень нервно-психического напряжения.

3) Тест на стрессоустойчивость и стрессочувствительность (ТНСИС); автор – В.Ю. Щербатых; цель – определить особенности воздействия стрессовых ситуаций.

Статистические методы включили частотное и процентное распределение студентов, расчет среднего арифметического, стандартного отклонения, сравнительный анализ с использованием U-критерия Манна–Уитни, корреляционный анализ по Спирмену.

Результаты

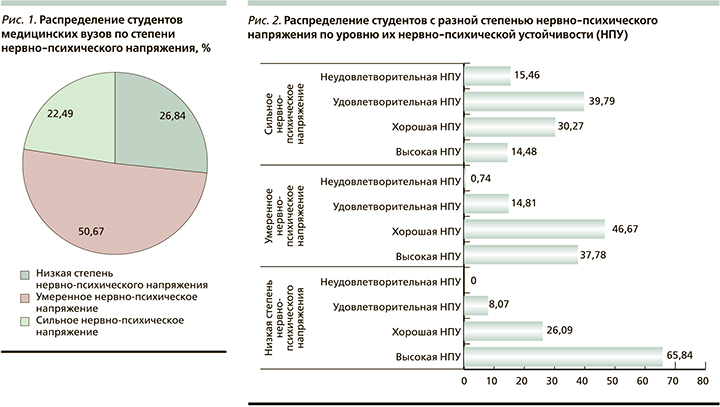

В результате экспресс-тестирования выявлено, что в целом большинство (50,67%) опрошенных студентов характеризуются средней степенью выраженности нервно-психического напряжения (рис. 1).

Их умеренное нервно-психическое напряжение, связанное как с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, так и с ситуацией вынужденного перехода на дистанционные формы обучения, т.е. с изменением привычных условий учебной деятельности, скорее мобилизует ресурсы их личности, обусловливая отсутствие осознаваемого чувства обеспокоенности и тревоги.

Почти у трети (26,84%) опрошенных студентов нервно-психического напряжения не выявлено.

Вместе с тем 22,49% от общего числа опрошенных студентов воспринимают сложившуюся ситуацию как стрессовую и в достаточной степени травматическую, вследствие чего может порождаться дистресс, оказывающий негативное влияние на их психическое и физическое здоровье.

Многие студенты отмечали негативные изменения, произошедшие в их настроении и общем эмоциональном состоянии. Такие студенты часто испытывали чувство усталости, безразличия, растерянности, несобранности, жаловались на невозможность сосредоточиться на выполняемой учебной деятельности, быструю умственную утомляемость, на отсутствие заинтересованности в учебе и познании.

Результаты исследования, проведенного с помощью Анкеты оценки нервно-психической устойчивости, свидетельствуют, что ситуация, связанная с пандемией COVID-19, как и ситуация вынужденного изменения привычных условий учебной деятельности, имеют разное воздействие на психоэмоциональное состояние студентов, обусловливая возникновение и развитие в одних случаях адаптивных процессов, в других – деструктивных, приводящих к их психологической дезадаптации.

Установлено, что нервно-психическое напряжение возникает в большей степени у студентов, характеризующихся удовлетворительной или неудовлетворительной нервно-психической устойчивостью (рис. 2). Однако следует обратить внимание на тот факт, что среди тех студентов – будущих врачей, кто испытывает сильное нервно-психическое напряжение в ситуации вынужденного перехода на дистанционные формы обучения, есть и те, кто имеет вполне хорошую нервно-психическую устойчивость.

Необходимо также отметить, что вероятность серьезных нервных срывов среди студентов, обучающихся в медицинских вузах, не выявлена. Вместе с тем 3,67% от общего числа опрошенных студентов характеризуются неудовлетворительной нервно-психической устойчивостью: во время исследования они часто соглашались с такими утверждениями, как «я никогда не добьюсь ничего в жизни...», или отмечали появившуюся тревогу и беспокойство, или указывали на немотивированную раздражительность и неудовлетворенность семейными отношениями.

В процессе исследования особенностей реакции студентов на стрессовые ситуации установлено, что сильное нервно-психическое напряжение, возникшее вследствие изменения привычных условий как учебной деятельности, так и жизнедеятельности в целом, во многом обусловлено чувствительностью к стрессу.

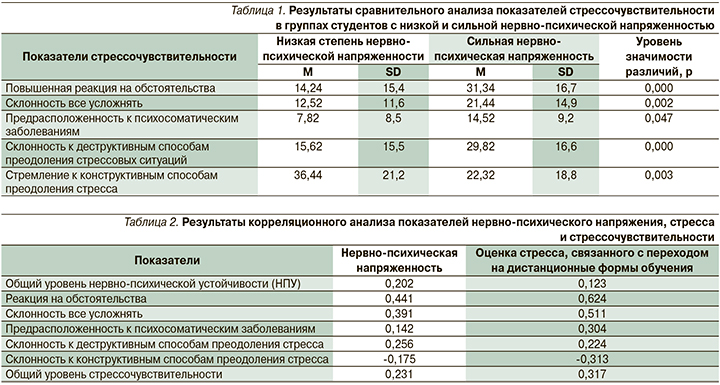

В табл. 1 представлены результаты сравнительного анализа показателей стрессочувствительности, выявленных в группах студентов с низкой и, напротив, высокой степенью нервно-психического напряжения. Статистически достоверные различия между двумя группами выявлены по всем показателям стрессочувствительности: в своих средних значениях показатели повышенной реакции на обстоятельства, никак не зависящие от самого человека (p<0,001), склонности все излишне усложнять (p<0,01), прибегать к деструктивным способам преодоления стрессовых ситуаций (p<0,001), значимо выше в группе студентов, кто характеризуется сильным нервно-психическим напряжением, тем самым обусловливая снижение успешности их адаптации к новым условиям жизнедеятельности.

Показатели же стремления к конструктивным способам решения возникающих проблем в группе студентов, не испытывающих нервно-психического напряжения, напротив, значимо выше, чем в группе тех студентов, кто в ситуации измененных условий обучения характеризуется сильной нервно-психической напряженностью (p<0,01).

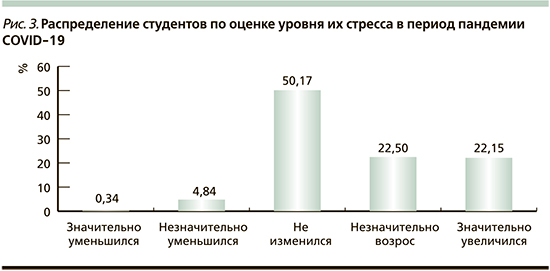

Определенный интерес представляют результаты опроса студентов по шкале «Изменение уровня стресса за последний период». Согласно авторской версии опросника, респондент должен оценить уровень своего стресса за последние 3 года. Учтя особенности ситуации, связанной с пандемией COVID-19, мы предложили студентам оценить степень изменения своей реакции на стресс с момента начала пандемии.

Большинство (50%) студентов отметили, что уровень стресса с начала пандемии никак не изменился (рис. 3).

Однако более 40% от общего числа студентов – будущих врачей, принявших участие в онлайн-исследовании, отметили увеличение стрессовых состояний, связанных с измененными условиями учебной деятельности и жизнедеятельности в целом.

Обсуждение

Результаты корреляционного анализа, наглядно представленные в табл. 2, свидетельствуют, что степень нервно-психического напряжения у студентов медицинских вузов, возникшего в результате их вынужденного перехода на дистанционные формы обучения, имеет положительную статистически достоверную взаимосвязь с показателями силы реакции на обстоятельства, не зависящие от самого субъекта деятельности (r=0,624; p<0,001), склонности все излишне усложнять (r=0,511; p<0,001), предрасположенности к психосоматическим заболеваниям (r=0,304; p<0,01) и склонности к деструктивным способам преодоления стресса (r=0,224; p<0,05). Установлено также, что стремление студентов преодолевать стресс с помощью конструктивных способов, т.е. с помощью увеличения физической активности, рациональной организации режима дня, анализа своего состояния и поведения, адекватной смены и чередования деятельности, способствует успешной адаптации к новым условиям обучения (табл. 2).

Взаимосвязь показателей нервнопсихической напряженности и стрессочувствительности также является статистически достоверной, что свидетельствует о негативном влиянии ситуации, связанной с пандемией COVID-19, на адаптивные возможности студентов, имеющих определенные личностные особенности в виде повышенной стрессчувствительности.

Проведенное исследование показало, что значительная часть студентов медицинских вузов в ситуации вынужденного перехода на дистанционные формы обучения испытывают умеренный стресс, который может стать источником их дезадаптивных психоэмоциональных состояний, как следствие – дезадаптивного поведения.

Заключение

Таким образом, в ситуации вынужденного перехода высшего медицинского образования на дистанционные формы обучения необходима организация специальных занятий по оказанию помощи студентам в адаптации к новым условиям их учебной деятельности. Основным направлением такой работы должны стать не только обучение приемам саморегуляции эмоционального состояния и деятельности, но и формирование потребности в самообразовании и саморазвитии, обучение конструктивным способам преодоления стрессовых ситуаций.

Вклад авторов. Концепция и дизайн исследования – Т.И. Бонкало, С.В. Шмелева. Сбор и обработка материала – М.В. Еремин. Статистическая обработка данных – Т.И. Бонкало, Е.Э. Ивашкова, С.Б. Качалов. Написание текста – Т.И. Бонкало. Редактирование – С.В. Шмелева.