Введение

Первые диспансеры были открыты в 1918 г., и сегодня нет региона в России, где бы не было противотуберкулезного диспансера (ПТД) [1, 2]. Организация дифференциально-диагностических отделений (ДДО) в структуре противотуберкулезной службы СССР активно проводилась во второй половине прошлого столетия с целью проведения дифференциальной диагностики лиц с подозрением на туберкулез органов дыхания или рецидив заболевания, уточнения активности специфических изменений в легких и в некоторых случаях – для лечения пациентов с «малыми» формами туберкулеза без бактериовыделения [3–5]. В 2019 г. в Российской Федерации 49 (34,3%) из 143 ПТД включали в структуру своего стационара ДДО [6–9].

В последнее время (данные 2019 г.) отмечается снижение основных показателей, характеризующих эпидемическую ситуацию по туберкулезу в нашей стране по сравнению с данными 1960– 1990-х гг.: заболеваемости с 72,5–81,6 до 41,2 на 100 тыс. населения и смертности от туберкулеза с 18,2–25,0 до 5,3 на 100 тыс. населения [10–13]. В связи с этим становится актуальным вопрос целесообразности и эффективности использования ДДО в структуре ПТД [14, 15].

Целью исследования: анализ и поиск путей оптимизации научно-практической деятельности ДДО в структуре ПТД.

Методы

Проанализированы научно-публицистическая деятельность ДДО ГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» Минздрава КБР и результаты диагностики, лечения и маршрутизации 1566 больных, обследованных в данном структурном подразделении за 5 лет – с 2016 по 2020 г.

Обследование пациентов проводилось в соответствии с актуальными нормативно-правовыми документами и клиническими рекомендациями по диагностике туберкулеза органов дыхания. Для идентификации туберкулезной этиологии заболевания применены микробиологические методы исследования, такие как люминесцентная микроскопия, культуральный метод (посев биологического материала в жидкую и на плотную питательные среды), полимеразная цепная реакция для обнаружения ДНК микобактерий туберкулеза (МБТ) и гистологическое исследование. Диагноз туберкулеза легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований (Код МКБ-10, A16.0) устанавливался решением ЦВКК ПТД на основании комплексного анализа анамнеза больного, лабораторных и клинико-рентгенологических данных. Большинству (82,8% случаев) пациентов диагноз был уточнен при помощи методов инвазивной диагностики туберкулеза, из них с использованием эндоскопических методик в 66,4%, миниинвазивных хирургических манипуляций в 18,3, торакальных диагностических операций в 9,8, при прочих процедурах в 5,5% случаев. Неинвазивная диагностика туберкулеза была результативной для 17,2% больных.

Среди нетуберкулезных заболеваний чаще всего выявлялись онкопатология (68,9% случаев) и саркоидоз органов дыхания (22,4% случаев), у 8,7% пациентов обнаружены различные орфанные и хронические неспецифические заболевания легких, которые были верифицированы преимущественно (в 96,8% случаев) с использованием морфологических методов.

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью программ Microsoft Excel, 2010 (Microsoft, США) и SPSS Statistics версия 16.0 (SPSS, США). Для оценки достоверности различий количественных признаков использовался метод сравнения относительных частот и t-критерий Стьюдента. Различия в средних значениях считались достоверными при уровне статистической значимости р<0,05.

Результаты

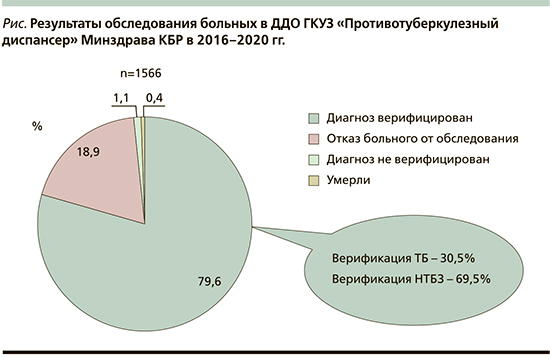

У 1246 (79,6%) обследованных в дифференциально-диагностическом отделении ГКУЗ ПТД Минздрава КБР больных диагноз при выписке из отделения был верифицирован, 296 (18,9%) пациентов по разным причинам отказались от дообследования и были выписаны из отделения без уточнения диагноза, 17 (1,1%) пациентам верифицировать этиологию заболевания не представилось возможным и они были направлены на дообследование в профильные федеральные центры, 7 (0,4%) больных умерли от не связанных с диагностическими процедурами причин (см. рисунок).

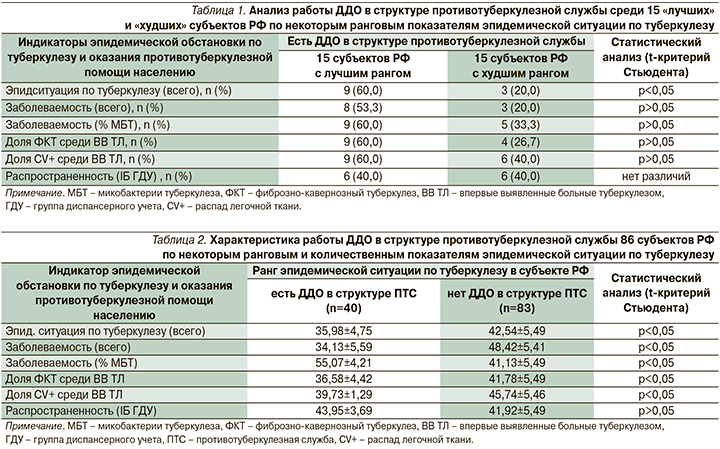

Для определения роли ДДО в обследовании больных туберкулезом органов дыхания проведено сравнение основных отраслевых показателей работы 123 ПТД из 86 субъектов Российской Федерации по индикаторам территориальной эпидемической обстановки по туберкулезу и индикаторам оказания противотуберкулезной помощи населению в зависимости от наличия в их структуре ДДО, организованного в 40 (32,5%) ПТД (табл. 1, 2).

При обследовании больных в ДДО ПТД отмечается статистически достоверное улучшение общей эпидемиологической ситуации по туберкулезу в данном субъекте РФ (табл. 1).

Анализируя данные, представленные в табл. 2, можно отметить, что при включении ДДО в структуру противотуберкулезной службы субъекта РФ отмечаются достоверно лучшие ранговые показатели эпидемической ситуации по туберкулезу по сравнению с субъектами без ДДО (р<0,05) по основным индикаторам (эпидемическая ситуация по туберкулезу, заболеваемость) и индикаторам оказания помощи населению (заболеваемость – % МБТ, доля ФКТ среди ВВ ТЛ, доля CV+ среди ВВ ТЛ). Проведенный анализ не показал достоверных статистически значимых различий по индикатору (IБ ГДУ) в исследуемых группах (p>0,05).

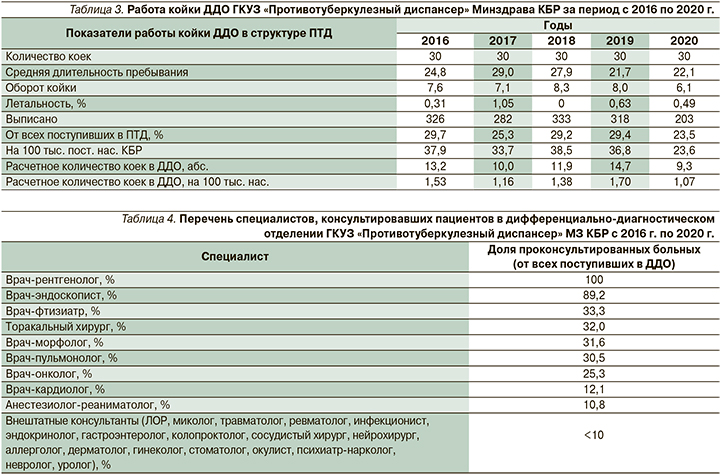

С целью изучения практической деятельности ДДО противотуберкулезной службы КБР и эффективной реструктуризации республиканского ПТД проведен анализ показателей 5-летней работы койки в данном структурном подразделении (табл. 3).

Изданных, представленныхв табл. 3, следует, что в среднем 27,4% пациентов поступают в ПТД и госпитализируются в ДДО с неуточненным диагнозом. Средняя продолжительность обследования больного с подозрением на туберкулез в ДДО составила 25,1±1,65 суток. Отмечено, что расчетное (необходимое) число диагностических коек в диспансере в 2,5 раза меньше имеющегося коечного фонда отделения. Рассчитав потребность в обследовании жителей КБР на туберкулез (34,1±3,1 на 100 тыс. населения), нами предложено расчетное (необходимое) число диагностических коек в противотуберкулезной службе республики – 1,37±0,13 на 100 тыс. населения (оптимально 1,5).

С целью пересмотра штатных нормативов изучаемого структурного подразделения проанализирована доля участия различных специалистов при обследовании пациентов с подозрением на активный туберкулез органов дыхания в ПТД. В табл. 4 представлен перечень узких медицинских специалистов, к консультации которых приходилось прибегать при обследовании больных.

Как видно из табл. 4, чаще всего пациенты с подозрением на туберкулез органов дыхания в процессе обследования консультировались эндоскопистом и рентгенологом (89,2–100% случаев). С учетом наличия в каждом ПТД отдельных рентгенологической и эндоскопической служб, а также реанимационного отделения и патоморфологической лаборатории как самостоятельных структурных подразделений целесообразно ввести в штатный состав ДДО фтизиатра, торакального хирурга и пульмонолога. При допустимости в штатное расписание отделения дополнительно могут быть включены онколог и кардиолог, участвующие в диагностическом процессе в 12,1– 25,3% случаев.

Активная практическая деятельность противотуберкулезного диспансера может сопровождаться также продуктивной научно-исследовательской работой. За анализируемый период (2016–2020) сотрудниками ДДО ГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» Минздрава КБР опубликовано 24 научные статьи (из них: ВАК – 9, Scopus – 4, Webinscience – 3), сделано 12 докладов на различных конференциях и конгрессах (из них: на международных – 7, всероссийских – 4) и оформлено 2 патента на авторские изобретения.

Ввиду уменьшения контингента больных активным туберкулезом, состоящих под наблюдением в ПТД, возникает вопрос о целесообразности и эффективности использования ДДО в их структуре. Кроме того, необходим пересмотр основных задач данных структурных подразделений в связи с изменением в настоящее время патоморфоза и классической клиникорентгенологической картины туберкулеза, а также с бурным развитием методов интервенционной пульмонологии и миниинвазивной хирургии во фтизиатрии.

Обсуждение

Проведенный анализ работы ДДО в структуре ПТД показал их высокую эффективность в отношении ранней этиологической диагностики туберкулеза органов дыхания, что находит отражение в более благоприятной обстановке по туберкулезу в регионах РФ, в противотуберкулезную службу которых включено ДДО.

Для оптимальной структуризации противотуберкулезной службы в РФ нами предложено 3 дополнительных показателя, отражающих работу ДДО:

1) число проведенных случаев тесттерапии (пробного лечения) туберкулеза по отношению к числу обследованных в отделении больных;

2) число диагностических торакотомий (видеоторакоскопий) по отношению к общему числу выполненных в отделении полостных операций;

3) коэффициент, отражающий число малых инвазивных хирургических и эндоскопических вмешательств, выполненных одному больному с целью уточнения диагноза.

Заключение

В структуре противотуберкулезной службы субъектов РФ целесообразно организовывать ДДО с целью проведения ранней дифференциальной диагностики туберкулеза и повышения числа пациентов с этиологически подтвержденным диагнозом (Код МКБ – 10, А15.0).

Для субъектов РФ с численностью постоянного населения менее 2 млн жителей целесообразно организовывать в структуре противотуберкулезной службы диагностические койки. В субъектах РФ с численностью постоянного населения более 2 млн целесообразно организовывать в структуре противотуберкулезной службы ДДО с расчетом 1,5 койки на 100 тыс. постоянного населения.

В штатный врачебный состав ДДО целесообразно включать фтизиатра, торакального хирурга и пульмонолога, при возможности – онколога и/или кардиолога.

Для оценки качества работы ДДО в структуре противотуберкулезной службы целесообразно ввести дополнительные показатели:

1) отношение госпитализированных в отделение пациентов к общему числу больных, поступивших в медицинское учреждение;

2) число случаев тест-терапии (пробного лечения) туберкулеза по отношению к числу обследованных в отделении больных;

3) число диагностических торакотомий (видеоторакоскопий) по отношению к общему числу выполненных в отделении торакальных операций;

4) коэффициент, отражающий количество малых инвазивных хирургических и эндоскопических вмешательств, выполненных в отделении одному больному с целью уточнения диагноза.

Вклад авторов. Ж.Х. Сабанчиева – концепция и дизайн исследования, редактирование. Н.А. Самородов, Л.И. Рубушкова – сбор и обработка материала. Т.И. Бонкало, А.В. Романова, Е.И. Дубровинская – статистическая обработка данных. Н.А. Самородов – написание текста.